Denken als Beruf (2)

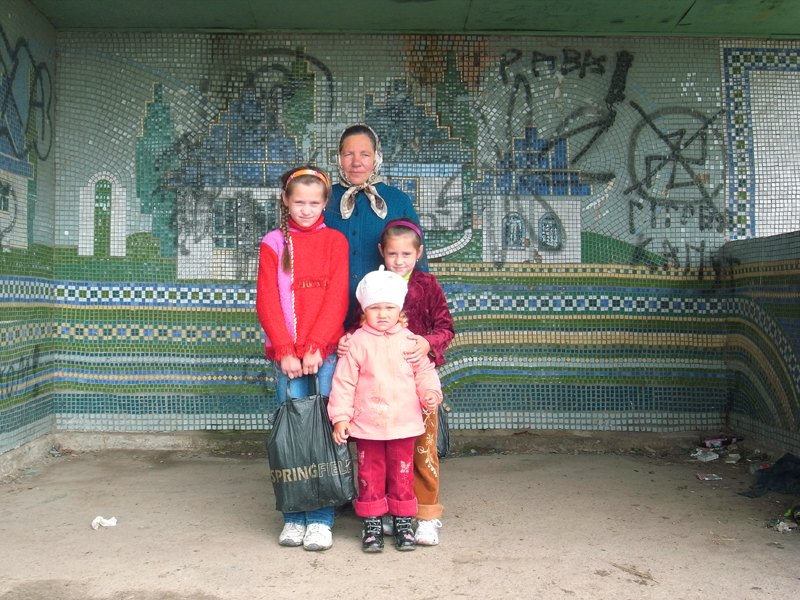

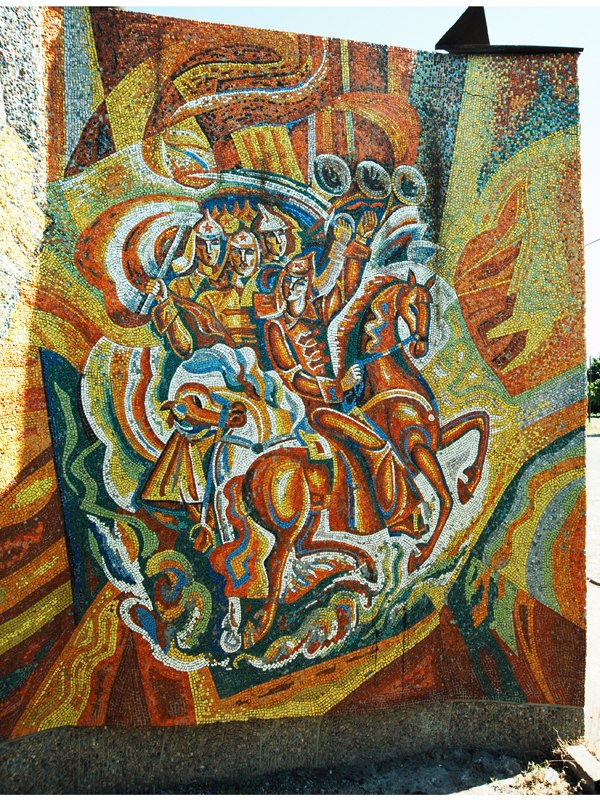

Poltawa, 30.08.2025

Wahrscheinlich der populärste Denkfehler: Am Entweder-Oder sich festzuklammern, wo nur ein Sowohl-als-Auch helfen könnte. Helfen im Sinne von: neue Perspektiven öffnen, sich „der Wahrheit“ und dem Wesen einer Sache nähern, sie vielleicht sogar in ihrer Gänze zu erfassen.

Dieser Fehler ist deshalb so populär, weil man im Alltag / in den allermeisten Entscheidungen (!) das Entweder-Oder benutzen muss, um zu überleben, zu essen, zu schlafen etc. Gut oder schlecht, heiß oder kalt, Liebe oder Hass, Feind oder Freund. Soll ich essen oder nicht, werde ich jetzt die vielbefahrene Straße überqueren oder erst, wenn die Ampel Grün zeigt? Der bekanntlich ziemlich dumpfe Verstand arbeitet wie ein Blindenhund.

Der Verstand / das Entweder-Oder-Denken genügt aber nicht, um unendlich komplexe Materie wie etwa eine Gesellschaft / einen Krieg analytisch durchdringen zu können. Den meisten Menschen ist das vermutlich nicht ständig bewusst, vielleicht gar nicht bekannt. Sie nutzen ihre Denkerfahrungen aus dem Alltag / ihrem sinnlich wahrnehmbaren Leben, als ob sie, nur bewaffnet mit einem Tomatenmesser, gegen ein wütendes Nashorn kämpfen wollten.

Dabei riet doch schon Franz Kafka: Im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Letzteren. Übersetzt: Urteile unabhängig von deinen Interessen und Wünschen, benutze deinen Verstand, als ob es nicht dein eigener wäre. Beobachte dich beim Denken, beobachte, dass du dich beim Denken beobachtest, versuche zu beobachten, dass du, dich beobachtend, zu denken versuchst. (Wie Aleksander Wat in der Moskauer Lubjanka.)

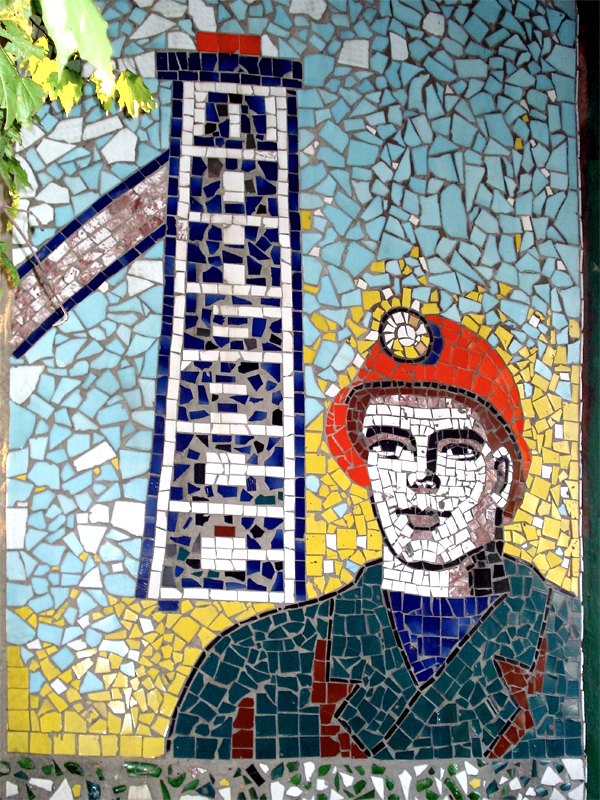

Eine innovative Methode (KI: „systematisches Vorgehen, um neue Ideen zu entwickeln, Probleme zu lösen und neue, wertstiftende Lösungen zu finden, indem bestehende Ansätze überwunden oder neu kombiniert werden“) ist es beispielsweise, eben nicht nach Lösungen, sondern nach weiteren unauflösbaren Konflikten zu suchen / die Wunden – „offen wie ein Bergwerk obertags“ – aufzureißen, statt sie schließen zu wollen. Oder: Zuerst die schlechtesten Möglichkeiten prüfen, dann erst jene, die das „brillante Narrenspiel der Hoffnung“ anbietet.

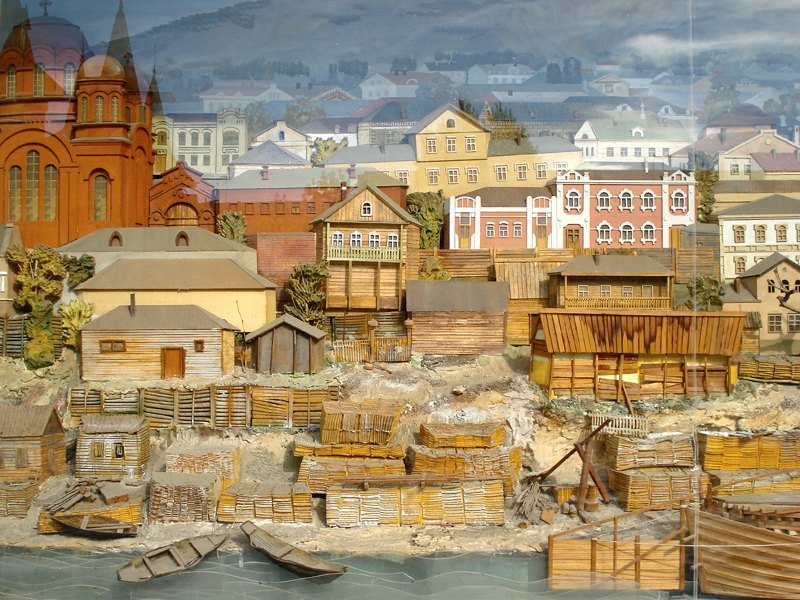

Schein und Wirklichkeit – aus der Geschichte lernen, Irrtümer überprüfen:

Dass nichts so ist, wie es zu sein scheint, ist eine Banalität, die auch für das Sein gilt, wie für jedes Ding und jedes Subjekt. Säkulare Gesellschaften richten ihr Handeln jedoch nicht nach dem Sein aus, sondern nach der Wirklichkeit. Den Schein, der die Wirklichkeit umgibt und von dem sie durchtränkt ist, erkennen und fürchten säkulare Gesellschaften nicht, denn es gilt die Maxime der Machbarkeit, gar der Berechenbarkeit von Zukunft. Sie müssten die Perspektive des Teufels annehmen, um sich selbst in Beziehung zum Schein erkennen zu können; die Perspektive des transzendenten Bösen. Sie müssten sich selbst gleichgültig sein und ihren Niedergang ebenso stark lieben wie ihre Fortentwicklung. Die teuflische Perspektive widerstrebt jedoch dem Lebenstrieb, das Hohngelächter ist kein Schlaflied.

Eine gegensätzliche, theoretisch mögliche, transzendente Perspektive, die des Gottes oder der Götter, ist ebenso schwer zu handhaben, dank der Selbstverblendung säkularer Gesellschaften, die sich am Baum der Erkenntnis überfressen.

Kommentare geschlossen.